トップページ ≫ サービス一覧 ≫ NETWORK INFORMATION CHUKIDAN ≫ 業種特化社労士の視点から

NETWORK INFORMATION CHUKIDAN

業種特化社労士の視点から(第53回 『宿泊業・ホテル業界編』)

<坂田 正文 氏>

●今後の日本経済を支える宿泊業界

政府は2030年にインバウンド客6,000万人、消費額15兆円を目標としており、2023年実績比で旅行者数約2.4倍、消費額約2.8倍を目指しております。

国内の生産年齢人口減少と年齢上昇が進むなか、新型コロナ禍収束以降宿泊業の人材不足がニュースを賑わせていますが、実はそれ以前から人材不足は顕在化し、宿泊業界ではかねてより大きな問題となっておりました。

温泉や寺社仏閣の文化など価値ある観光資源をもつ日本は外国人観光客が訪問したい国の上位に常に位置し、例えばアメリカの「コンデナスト・トラベラー」(旅行雑誌)では「世界で最も魅力的な国」として日本が2年連続で第1位に選出されるなど、今後ますますのインバウンド客増加が見込まれ、大きな経済基盤になることと思われます。

●外国人の平均泊数6.9日(出典「訪日外国人の消費動向」観光庁)

2023年のインバウンド客の平均泊数は6.9日となっております。一般的に宿泊業では泊数が長くなるほど業務工数が減ります。そのような事情もあり業界トレンドとしては宿泊単価が高く滞在日数の長い外国人客を取り込むことに注力する傾向が強まっております。

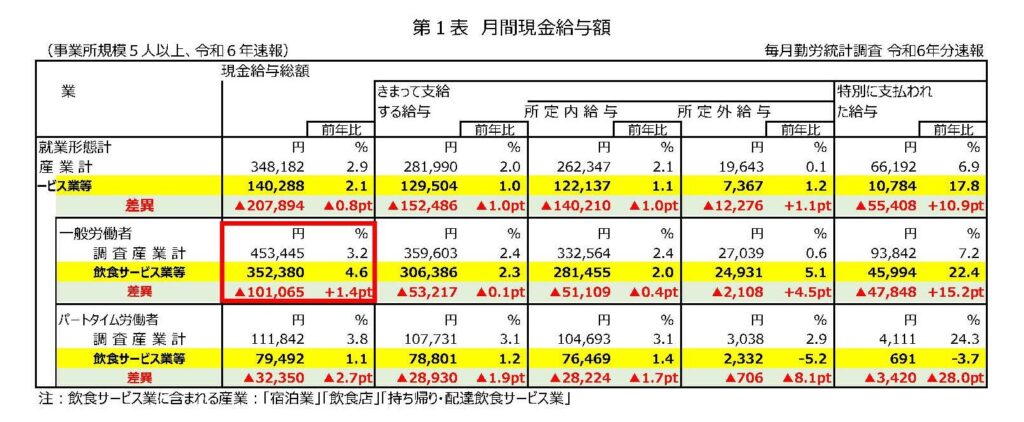

●宿泊業・飲食サービス業の賃金、労働時間の実態(出典:「毎月勤労統計」)

宿泊業は、日本標準産業分類の大分類では「M宿泊業・飲食サービス業」の分類に属しますが、毎月勤労統計調査結果によると、一般労働者における現金給与額が産業全体と比較し7割程度と月間現金給与額が低い状況です〔第1表〕。

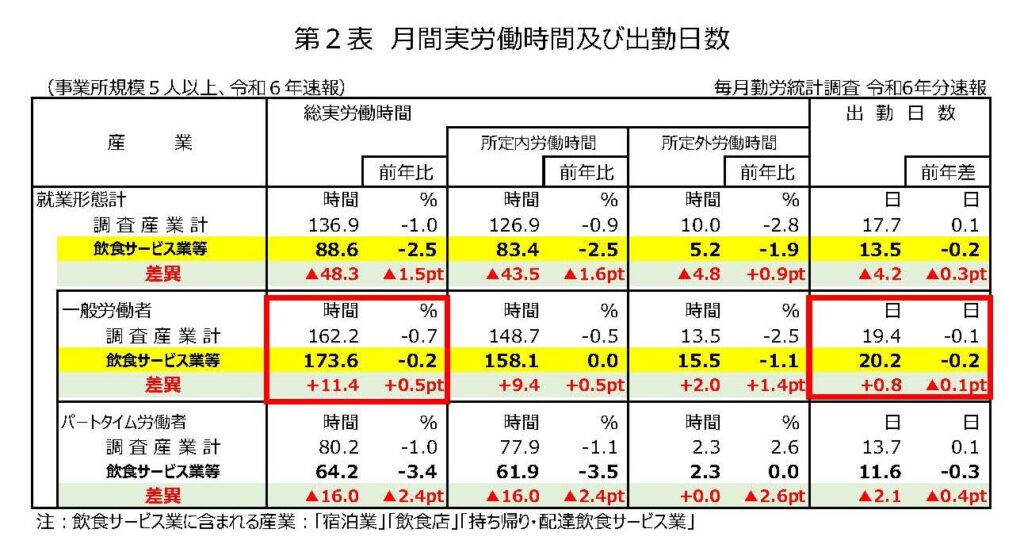

また、一般労働者で比較した場合、総労働時間では産業全体と比較し約11時間、出勤日数では約1日多く、シフト勤務中心な業種ということもあり残念ながらプライベートな時間がとりやすい環境にあるとは言えないかもしれません(とてもやりがいのある楽しい仕事ですが)〔第2表〕。

●宿泊業の労働生産性・人件費比率

(参考資料:一社日本旅館協会「令和6年度営業状況等統計調査」、日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」2023年度調査など)

その一方、収支的には利幅が小さく、平均値で経常利益率は売上比8%程度、人件費比率30%程度、労働分配率40-50%程度と、実態としてこれ以上労働分配率を上げられない厳しい収益構造となっております。

近年の宿泊料金の急激な上昇は、折からの賃上げの影響を受けての要因とも言えるでしょう。

●今後の需要拡大のために業界として取り組んでいること

宿泊業は国土交通省の傘下ですが、観光庁では約30年前からインバウンド誘致政策に予算をつけて進めてきました。ここ数年は地域活性化やDX化のほか人材確保目的予算が手厚くなり、多くの事業者がその補助金などを活用し業務改善や生産性向上、集客力向上に取り組んでいます。生産性向上や人材確保にリソースが割かれてきたのはここ数年の話です。

●宿泊業・飲食サービス業の入職・離職の実態(出典:「毎月勤労統計」)

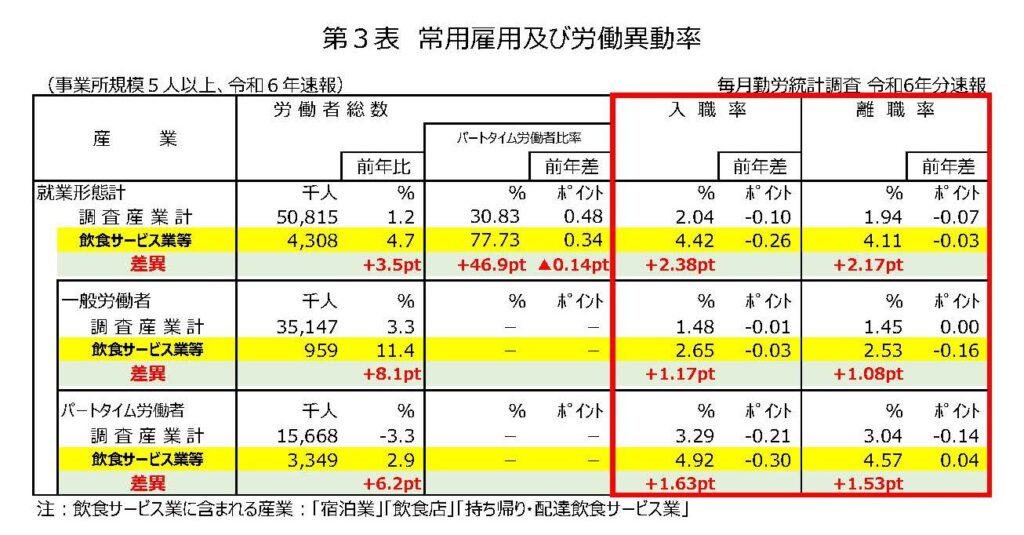

さて、宿泊業の人材不足の大きな要因は入職・離職の多さですが、毎月勤労統計調査結果からも他の産業と比較し2倍近く労働者の出入りの多い産業であることが分かります〔第3表〕。

しかしながら、前職の経営コンサル会社在籍時に関与した宿泊事業者や、多くの業界関係者からの話を聞く限り、顧問社労士がついていない事業者や、委託範囲が限定的で自社で手続きを行い、さらには紙書類を窓口提出に行く事業者も多く見受けられ、その業務内製化自体が事業の生産性を下げているように見受けられるケースが多々ありました。

手続が多いうえに、紙で書類作成し窓口に持参もしくは郵送しているのが実情です。

●宿泊業界の労務管理の特性と課題

ホテル・旅館は基本的に24時間対応です。

宿泊業独特の労務管理の特性と課題として「賃金水準」「シフト勤務」「繁閑差(シーズナリティ)」「若いスタッフの離職」の4つが挙げられます。

この業界の法的特例として、労働基準法41条別表第一記載の「10人未満の旅館業は週40時間の労働時間上限が週44時間まで引き上げられる」特例や、通達(昭和57年6月30日基発446・平成6年5月31日基発331など)で休日付与(暦日による休日付与でなくても良い)特例があります(詳細は通達参照)。これらの制度運用はなかなか難しく、誤ったオペレーションをしている宿泊業事業者も少なくありません。

さらには、1か月単位の変形労働時間制を導入しているのに翌週のシフトが確定されないケース、繁閑差に合わせて間際にマネージャーからシフト変更を指示するケース、客数の少ない閑散日に所定勤務時間より早上がりさせるケースなど、我々社労士からすると当たり前のことが当たり前に出来ていません。ごく一部の悪意によるものを除き、そもそも本来の正しい運用を把握していないことに起因する誤運用が多いと思います。

●宿泊業界における社労士の役割

派遣スタッフの正社員化をしている宿泊施設も多く存在します。人材確保に苦戦する業界においては派遣スタッフの自社雇用やアルバイトの正社員化は非常にありがたい話です。

ただ、現状の多くの宿泊施設は「派遣スタッフが正社員になった」で終わっており、顧問社労士が居ないもしくは提案がないゆえに「キャリアアップ助成金」支給申請に繋げられなかったり、そもそも就業規則が法改正に合わせ定期的に整備されていなかったりするケースが多く見受けられます。

一級ホテル・マネジメント技能士というとてもレアな国家資格を保有する私ならではの役割として、業務フロー改善や現場まで落とし込める規程整備など得意としておりますが、今後も様々な形で宿泊業・ホテル業全体の発展に社労士として寄与していきたいと考えております。